「聖牛」復活から考える酒匂川の治水遺跡保存

神奈川県西部を流れる酒匂川の守り役の復活です。

戦国武将武田信玄が考案したとされる水防用具「聖牛」です。

木材を組み合わせた枠を据え付け水勢を弱めるのが役目です。

流されないよう石を詰め込んだ「蛇籠(じゃかご)」と呼ばれる重しを乗せます。

酒匂川右岸の開成町に水防用具などを展示している場所があります。

「聖牛」の腐食がひどいと管理者の神奈川県に対し要望が上がりました

年度内に修復しようと県が急ぎ工事を進めました。

「聖牛」の向きも上流に向け本来の方向に直ってました。

「聖牛」のある一帯は治水遺跡が集中しています。

九十間堤防と中土手と言われる場所です。

近くには日蓮宗のお堂である祖師堂がありました。

お堂跡にも貴重な水防遺跡群が残ってます。

酒匂川は1707(宝永4)年の富士山噴火後の洪水が最大の危機でした。

山間部から平野部へと流れ出る場所にある大口土手が切れました。

流路が代わり足柄平野の穀倉地帯は致命的打撃を受けました。

8代将軍徳川吉宗の名を受けた川崎宿の名主の田中丘隅の活躍で土手は修復されました。

1726(享保11)年に土手が完成し中国の治水神の名をとって文命堤と命名されました。

間もなく完成から300年です。

1938(昭和13)年の大雨による洪水では九十間堤防が決壊寸前でした。

陸軍赤羽工兵隊も出動し地域の総力で決壊を食い止めました。

九十間堤防の突端に「治水」のプレートがはめ込まれてます。

近くには記録が刻まれた石碑があります。

2010(平成22)年の集中豪雨の時は河川敷の施設が濁流に洗われました。

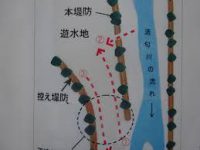

堤防が人工的に切れているかすみ堤が大活躍しました。

九十間堤防と中土手の間がまさにそうした場所です。

大水の時に遊水地となるような工夫でこれも武田流の治水と言われます。

「聖牛」が設置してある地域一帯は治水遺跡の宝庫で治水遺産とも呼べる場所です。

公園として整備し治水の大切さを再確認する場所にできれば最高です。