噴火と地震と津波、防災を考えるin瀬戸屋敷

1707年の富士山の宝永大噴火のあと砂が降り注ぎました。

開成町は40センチから60センチ程度積もったと伝えられます。

これを人力で取り除いて水田を復活させましたが災難が続きます。

洪水です。

噴火の砂は河川にも山林にも降ります。

雨が降れば洪水になるのは当然です。

開成町はこれに苦しみました。

瀬戸屋敷の地中を掘ると噴火の黒い砂の層が出てきます。

この層は降り注いだ時の砂ではなく洪水で流された時のものです。

その後再生を果たしたのが瀬戸屋敷です。

瀬戸屋敷は開成町の先人たちの災害からの復活の努力を示す建物でもあります。

その場所で来年1月31日建物を借り切って防災イベントを行います。

足柄の歴史再発見クラブの20周年記念の催しです。

内閣府の支援を受けてコミュニティー防災教育推進事業のモデル事業として行います。

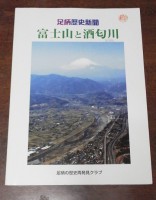

瀬戸屋敷の母屋でクラブのこれまでの富士山噴火と酒匂川の洪水を中心に研究成果をパネル展示します。

関東大震災による山林崩壊も示します。

土蔵では一風変わった演奏会を企画してます。

琵琶と太鼓といった伝統的な楽器を用いて災害に関わる楽曲の演奏会を行います。

目玉は富士山噴火の物語を新たに創作し披露してもらうことです。

演奏者によると土蔵の明かりを暗くしたり太鼓の響きを活かすとのことなので楽しみです。

瀬戸屋敷近くの古民家紋蔵で関東大震災の被害の模様を記したかぞえぶしが発見されました。

既に楽曲になってますのでこちも演目に加えます。

1854年に起きた安政東海地震の際には大津波が西日本の太平洋沿岸を襲いました。

有名な「稲村の火」の物語があります。

和歌山県の実話です。

稲村に火をつけて村人を関心を引き避難を促した物語です。

これもすでに琵琶の楽曲になっています。

こちらも演奏します。

噴火と地震、それと津波。

この3つの大災害を考えます。

過去の災害は常に喚起しないと消えていきます。

伝統芸能を活かして災害伝承は新たな挑戦です。