吉村昭『関東大震災』は日本人の必読書

19日日曜日の午前中は風雨が激しく春の嵐を思わせました。

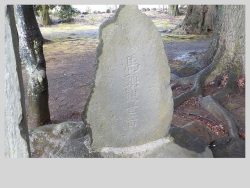

足柄の歴史再発見クラブの関東大震災遺跡調査の日でした。

かっぱを着て関口康弘会長の案内で総勢6人予定通り実施しました。

南足柄方面を見て回りました。

南足柄市内は全半壊戸数が40%から90%と幅があります。

遺跡は寺院や神社、自治会が管理してました。

管理者が明確なのは遺跡が残っている大きな理由です。

南足柄塚原の天王院の本堂は天井と柱の間を埋める欄間に隙間がありました。

震災で壊れた木材を活用したため長さが足らなかったのだということです。

農耕で使った馬を祀っている遺跡もありました。

外国でも動物も弔うのか調べてみたいです。

震災遺跡調査は5回目です。

松田町、大井町、中井町、小田原市内、箱根町がまだ残ってます。

9月に予定しているシンポジウムで発表する予定です。

遺跡を見て回り災害の歴史を確認することの大切さを実感します。

時間の経過とともに記憶は薄れます。

記憶がおぼろげになるということは教訓もあいまいになります。

そのうちすっかり記憶から無くなります。

そうなると再び災害が襲ってきます。

寺田寅彦さんが述べたと言われる「天災は忘れた頃にやって来る」です。

寺田さんが高名な地震学者だったこともありこの言葉は健在です。

言葉が事実を捉えているからこそ教訓として残っているのは間違いありません。

寺田さんは言葉通り語ったことはないということです。

同様の趣旨の発言をしていたので誰かが言い伝えたというのが真実だということです。

寺田さんが言いたかったのは災害の歴史を忘れてしまう愚かさでした。

どんなに科学技術が進歩しても歴史に勝る教訓はありません。

災害の発生を確実に予知はできないのですから当然のことです。

歴史を謙虚に学ぶ姿勢を取り続けることがいちばんの災害対策です。

学ぶためには教科書があった方が良いです。

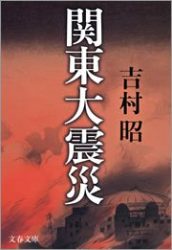

作家の吉村昭さんの『関東大震災』は格好の教科書です。

45年前に出版されたこの本を熟読三昧していれば地震への備えは格段に向上します。

死体からふん尿の処理まで多方面にわたり詳細に記述されています。

映像ドキュメントより雄弁なことに驚きます。

東京だけでなく各地域の被害の記述があるところが素晴らしいです。

ついつい大都市部だけの被害に目が行ってしまいがちですがこの本は違います。

今年は関東大震災から100年。

今も通用する教訓が散りばめられてます。

日本人の必読書だと思います。