連動する大災害への備え

昨日高校の先輩らと災害について話し合うサロンがありました。

足柄の歴史再発見クラブで新たな冊子を刊行することを話しました。

富士山噴火と酒匂川の治水の歴史について意見交換ができました。

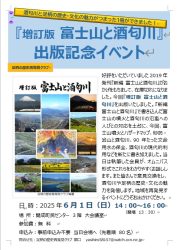

6月1日のイベントも紹介しました。。

先月27日付の日経新聞「科学の扉」欄に富士山噴火の記事が載りました。

単独の噴火ではなく南海トラフ地震との連動への警告でした。

1703年11月23日マグニチュード7.9~8の元禄地震が発生しました。

相模湾の海底のプレート境界相模トラフ沿いの境界付近で発生した地震です。

1912年の関東大震災と同じタイプです。

内閣府の報告書によれば死者は22424人でこのうち房総半島の死者は9610人でした。

九十九里浜地域で発生した津波による被害が甚大だったのです。

小田原藩領でも8007人の死者が出ました。

北原糸子『日本震災誌』ちくま新書2016年によればこちらは津波に記録がないとのことです。

建物の倒壊や火災による焼失によると推定されます。

1707年10月4日宝永地震が起こりました。

南海トラフ沿いのプレート境界で起きた巨大地震でマグニチュード8.6と推定されます。

伊豆半島から西日本太平洋沿岸地域に被害が広がりました。

内閣府の報告書によれば死者は5045人で高知県が1844人三重県が1143人高知県が689人です。

津波による被害の大きさが一目瞭然です。

実際の死者数は、はるかに多かったと推測されると内閣府は記してます。

1707年12月16日富士山が噴火しました。

死者は確認されていないものの火山砂・灰により甚大な影響がでました。

日経新聞の記事は大地震と富士山噴火が連動した場合の検討がなされていないと指摘してます。

過去に発生した記録があるのですから最悪の事態に備えることはいうまでもありません。

政府は来年度の防災庁の発足を目指してます。

最初の大仕事のひとつが連動する大災害への備えだと思います。