今年もやります!酒匂川の治水の歴史を学ぶ出前授業

足柄の歴史再発見クラブ、2006年2月に発足しました。

来年は創設20周年の記念イヤーです。

ふるさとの災害の歴史を学び直して子どもたちに伝えるのが目的です。

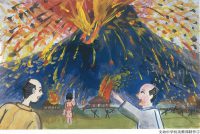

富士山の宝永噴火とその後の洪水の歴史を辿ってきました。

おととしが関東大震災100年であることから地域の震災の遺構を探り直しました。

富士山噴火の関連で3冊、関東大震災で1冊、冊子を刊行し参考書としています。

25日クラブの定例会があり今年の出前授業の日程が決まりました。

開成南小学校が11月17日と21日、開成小学校が12月1日と8日となりました。

開成南小は109人開成小は69人、4年生がいます。

各学校2班に分かれて教室での授業と現地学習を行います。

授業では地域を流れる酒匂川は人の手によって流れが変えられたことを伝えます。

400年前に小田原を中心とする地域を治める小田原藩が置かれました。

小田原藩の殿様がおコメの収穫量を増やすため酒匂川の流れを変えました。

田んぼに水を引きやすくするためでした。

酒匂川は人工の河川なのです。

知っているようで知らない知識です。

堤防を造り河川の流れを変えた場所は災害に弱いです。

1707年富士山大爆発で噴火の砂が河川に流れ出し弱いか所の堤防が崩れ大洪水となりました。

今再び富士山の噴火の危険性が叫ばれています。

もう一度学び直さなければならない歴史です。

1923年の関東大震災の時は丹沢山地一帯で大規模な土砂崩れがいたるところで発生しました。

その後長期にわたり河川の改修工事が必要でした。

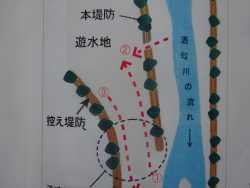

酒匂川には戦国時代からの伝統的な治水技術を使っている場所が3か所あります。

かすみ堤と言って堤防に切り目を入れて大水の際に遊水地とする治水方法です。

開成町に一か所残ってます。

想定できないような大水の際に水かさが増すのを防ぐ有力な方法として見直されてます。

こちらも知っているようで知らない知識です。

子どもたちに現地を見てもらい伝えます。